Frauen sind keine kleinen Männer

Geschrieben von Gabriella Pagano am 8. April 2025

Erst seit etwa 25 Jahren gibt es Bestrebungen, die Forschung in der Gendermedizin voranzutreiben. Männer und Frauen reagieren nämlich hinsichtlich Krankheitssymptomen, Immunabwehr und Verstoffwechselung von Medikamenten unterschiedlich. Diese Tatsache erfordert zwingend Beachtung.

Die “kleine Männer”- Illusion: Wie die Medizin Frauen vernachlässigt

Männer und Frauen sind unterschiedliche Wesen. Diese Tatsache erscheint uns klar und logisch. In der Medizin ist dies aber überhaupt nicht der Fall: Frauen gelten oftmals als “kleine Männer”. Aktuelle Studien belegen, dass der weibliche Organismus in zahlreichen medizinischen Aspekten signifikant anders reagiert als der männliche. Da in der Medizin oftmals der männliche Körper als Standard gilt, sind Diagnose und Therapie für Frauen nicht immer optimal.

Körperfett und Medikamente: Wie Östrogen bei Frauen den Unterschied macht

Das weibliche Hormon Östrogen bewirkt, dass Frauen einen höheren Körperfettanteil als Männer haben. Dadurch werden fettlösliche Medikamente (dazu gehören gewisse Schlafmittel, Antidepressiva, Beruhigungsmittel) langsamer abgebaut, weil sie sich im weiblichen Körper besser verteilen können.

Ein Beispiel: Vorsicht beim Schlafmittel Zolpidem

Acht Stunden nach der Einnahme von Zolpidem (10 mg des Wirkstoffs) erreichen 15 Prozent der Frauen, aber nur 3 Prozent der Männer einen Blutspiegel von mehr als 50 ng/ml, was mit einem höheren Unfallrisiko am Morgen nach der Einnahme einhergeht. Bei verzögerter Zolpidem-Freisetzung (12,5 mg extended release) erhöht sich dieser Anteil bei beiden Geschlechtern beachtlich: auf 33 Prozent bei Frauen und 25 Prozent bei Männern. Bei der Anwendung von 6,25 mg verringert sich der Anteil auf 15 Prozent bei Frauen und 5 Prozent bei Männern.

Morgendliche Fahruntüchtigkeit – Risikomanagement

Deshalb empfiehlt die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA seit 2013 für Frauen eine tägliche Maximaldosis von 5 mg (extended release: 6,25 mg) und legt diese Dosierung auch für Männer nahe. Der Ausschuss für Arzneimittelsicherheit (PRAC) der Europäischen Arzneimittelagentur folgte im Jahr 2014 dieser geschlechtsbezogenen Dosierung nicht. Er nahm aber das erhöhte Risiko betreffend der morgendlichen Fahruntüchtigkeit in die Produktinformation auf, riet zur geringsten Dosis und begrenzte die Zolpidem-Dosis im Alter ab 65 Jahre auf 5 mg. Ein therapeutisches Drug Monitoring ist für die Dosisfindung nicht notwendig.

Quelle: Pharmazeutische Zeitung PZ

Östrogen schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Darum sind Frauen in jüngeren Jahren weniger von diesen Krankheiten betroffen als Männer. Dieser Effekt nimmt aber mit den Wechseljahren der Frau ab, da der Östrogenspiegel absinkt.

Auch das weibliche Immunsystem profitiert vom Hormon Östrogen. Es fördert die Vermehrung von Immunzellen. Frauen haben dadurch generell eine bessere Immunabwehr als Männer.

Medikamentenabbau: Frauenspezifische Aspekte

Frauen haben einen kleineren Körperbau als Männer, darum sind auch Organe wie Nieren und Leber anatomisch kleiner und weniger leistungsfähig. Dies beeinträchtigt den Abbau gewisser Medikamente.

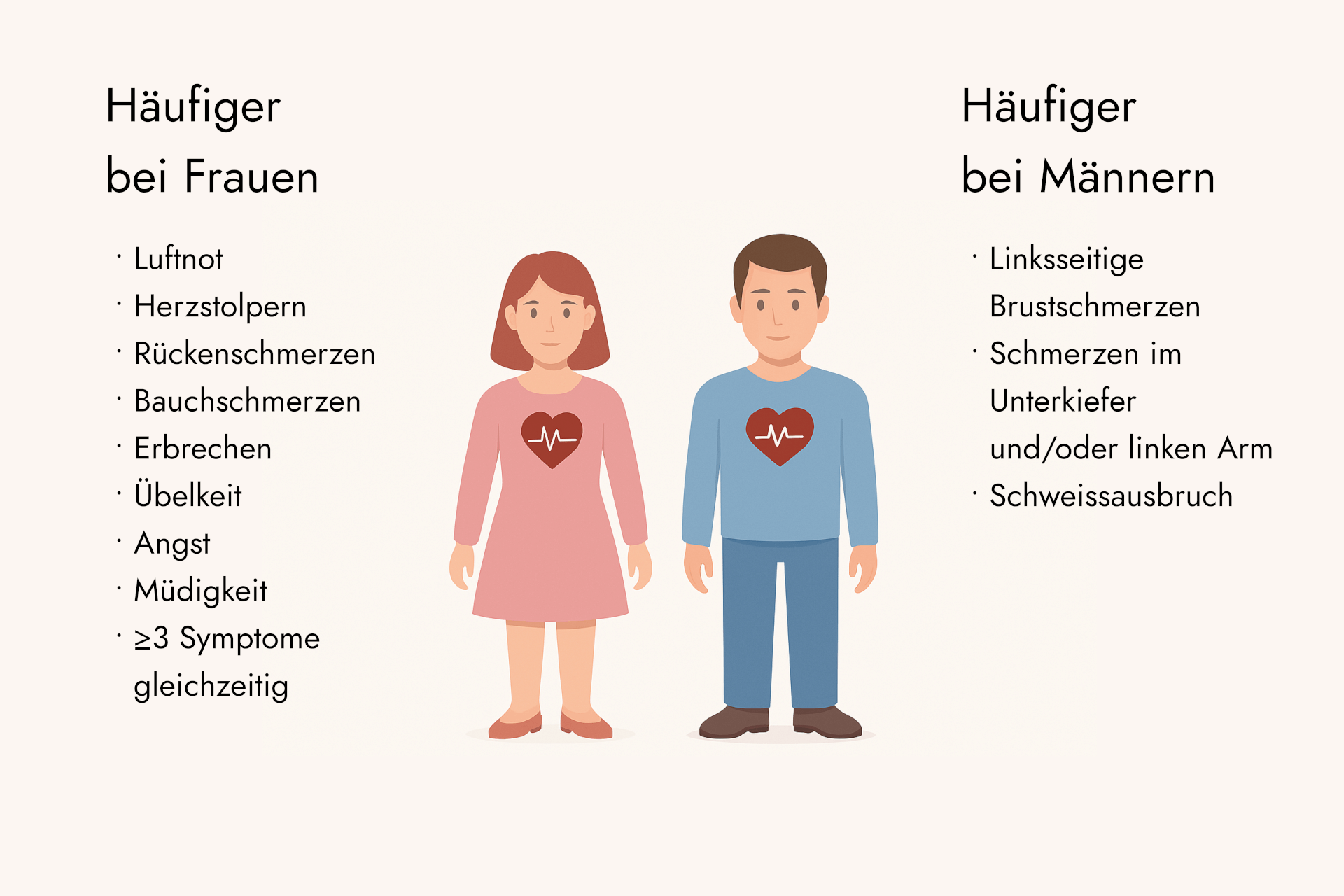

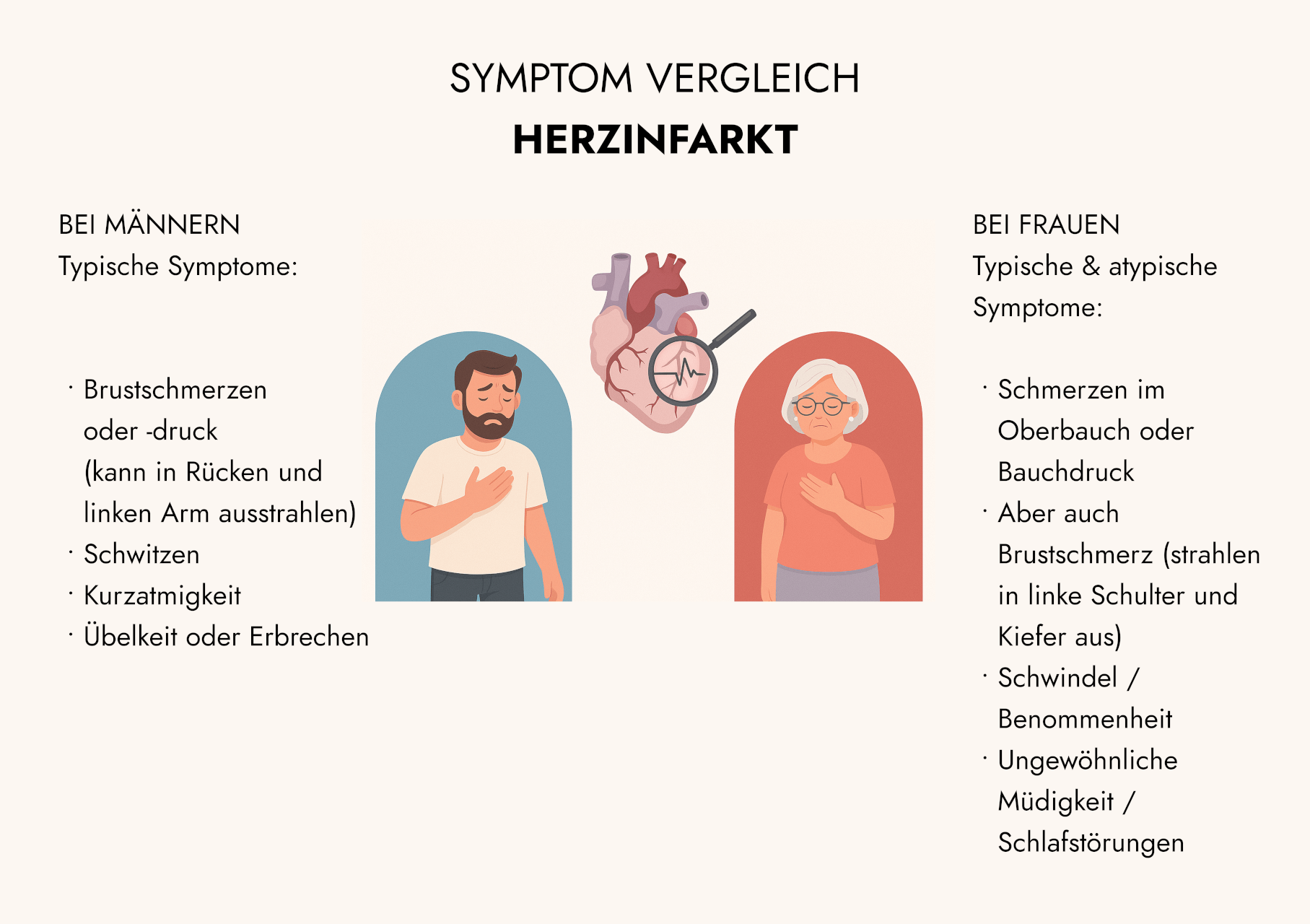

Frauen erkranken anders als Männer

Frauen zeigen bei gewissen Krankheiten andere Symptome als Männer und brauchen nicht selten

auch eine andere Behandlung.

Ein lebenswichtiges Beispiel: Der Herzinfarkt zeigt bei Frauen deutlich andere Symptome als bei Männern.

Häufig werden die unspezifischen Symptome der Frauen nicht als Notfall erkannt. Es geht wertvolle Zeit verloren, bis eine Frau die richtige Diagnose und Behandlung erhält. Deshalb sterben deutlich mehr Frauen als Männer an einem Herzinfarkt, obwohl weniger Frauen als Männer überhaupt einen Herzinfarkt erleiden.

Herzinfarkte bei Frauen schneller erkennen

Mittlerweile zeigen gute Aufklärung und Schulungsprogramme auf Notfallstationen sowie in Hausarztpraxen Wirkung, so dass Herzinfarkte bei Frauen schneller erkannt werden.

Frauen im Gesundheitssystem: Zwischen Stereotypen und Fehlbehandlung

Oft spielen bei der medizinischen Behandlung von Frauen soziale Normen und stereotype Bilder eine Rolle. Frauen werden häufiger weniger ernst genommen als Männer. Zudem erhalten Frauen weniger angepasste oder invasive Behandlungen wie Männer. Das führt zu mehr Nebenwirkungen und schlechteren Prognosen.

Gendermedizin: Der längst überfällige Durchbruch

Die Forschung, Therapie und Diagnostik wurde lange Jahre komplett auf den männlichen Körper ausgelegt. Bis vor wenigen Jahren wurden auch klinische Studien vorwiegend mit männlichen Probanden realisiert. Sogar bei Tierversuchen kommen nur männliche Mäuse zum Einsatz. Dadurch entstehen gravierende Mängel in der Erkenntnis zur Therapie und Diagnose von Krankheiten am weiblichen Körper. Diese Diskrepanz hat sogar einen Namen: Gender-Data-Gap.

Gendermedizin an der UZH: Ein Schritt in Richtung Gleichberechtigung

Was in Deutschland und Österreich schon seit längerer Zeit Realität ist, hat jetzt auch an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich Einzug gehalten: Seit 2024 gibt es einen Lehrstuhl für Gendermedizin. Geschlechterspezifische Aspekte der Medizin werden den angehenden Ärztinnen und Ärzten gelehrt und für die angehende praktische Tätigkeit in Praxen und Spitälern verinnerlicht.

Gendermedizin: Ein Imperativ für die Zukunft

Der Nachholbedarf ist weiterhin gross. Viele Daten basieren noch immer auf männlich geprägten Studien und Erhebungen. Gendermedizin ist eine Notwendigkeit, um eine gerechte Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, Diagnosen präziser zu stellen, Nebenwirkungen zu vermindern und Therapien zu verbessern.

Bleiben Sie gesund – das liegt uns am Herzen.

Ihr Apotheke Wyss Team

Bewerten